공포영화는 많습니다. 귀신이 튀어나오고, 소리로 놀래키고, 피가 튀는 장면이 반복되곤 하죠.

하지만 그런 장면들이 기억에 오래 남는 경우는 많지 않습니다. 오히려 본 직후는 무섭지만, 시간이 지나면 희미해지는 경우가 대부분이죠.

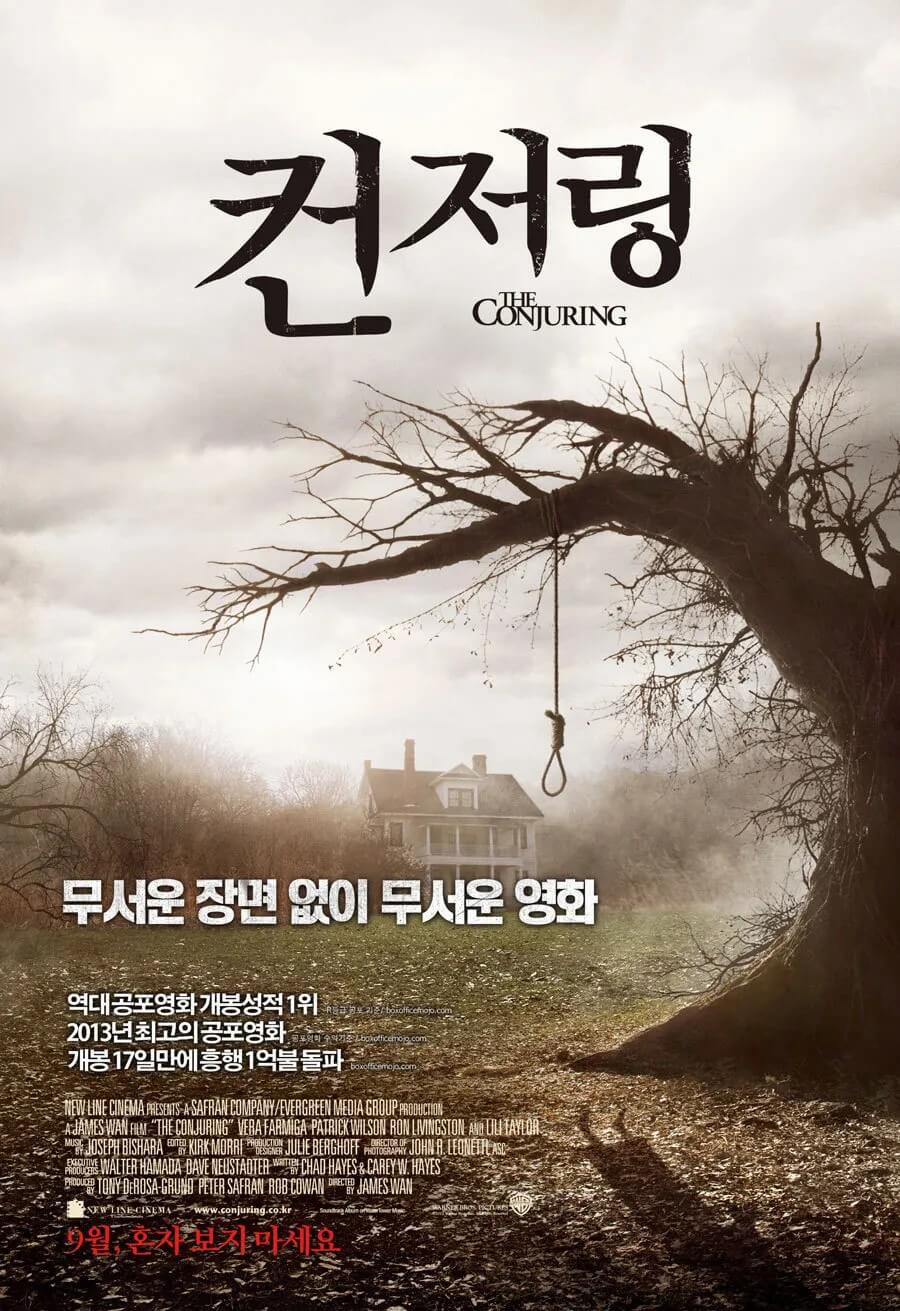

그런데 《컨저링》은 다릅니다. 이 영화는 단순히 무서운 장면으로 기억되는 것이 아니라, 무서워지는 ‘과정’ 자체가 기억에 남는 영화입니다.

영화가 끝났는데도 마음속에 뭔가 남아 있고, 집으로 돌아와 조명을 끌 때 괜히 등을 한 번 더 돌아보게 되죠.

그 이유는 간단합니다. 《컨저링》은 단지 유령이 나오는 이야기가 아니라, 사람이 두려움을 느끼는 방식을 아주 정교하게 따라가기 때문입니다.

익숙한 일상 속, 아주 미세한 어긋남에서 시작되는 공포

영화는 너무나 평범하게 시작합니다. 1971년, 페론 가족은 시골의 낡은 저택으로 이사합니다. 아이들이 뛰놀고, 가족들이 웃고, 새로운 시작에 대한 기대감이 공기 중에 감돌죠.

하지만 바로 그 공기가 묘하게 이상하다는 걸, 관객은 본능적으로 알아차립니다.

화면은 따뜻하지만 빛은 살짝 누렇고, 소리는 명확한데 어딘가 답답하게 들립니다.

카메라는 가족의 얼굴을 비추면서도 살짝 어긋난 구도로 방 안 구석을 함께 담아내죠.

이 모든 연출은 하나의 메시지를 전달합니다. “이 공간에는 가족 말고도 누군가가 더 있다.”

그러다 정말로 기이한 일들이 벌어지기 시작합니다. 시계가 멈추고, 새벽 3시에 항상 무언가가 움직입니다. 문이 혼자 닫히고, 발소리가 들리고, 딸들은 공중에서 이상한 존재를 본다고 말합니다.

하지만 이 영화는 단순히 ‘귀신이 나타났다’고 말하지 않습니다. 감정의 순서를 따라가며 관객이 먼저 긴장을 축적하게 합니다.

즉, 우리가 겁을 먹을 준비가 됐을 때 비로소 무언가를 보여주죠. 그래서 더 무섭습니다. 당했기 때문이 아니라, 우리가 스스로 무서워졌기 때문입니다.

컨저링의 진짜 중심은 귀신이 아닌 ‘사람’이다

이 영화의 독특한 점은, 귀신이 주인공이 아니라는 겁니다. 보통의 공포영화는 무서운 존재를 중심에 놓고, 사람들이 그것에 반응하는 방식으로 구성됩니다.

하지만 컨저링은 거꾸로 갑니다. 사람의 감정, 관계, 무너짐, 그리고 회복의 이야기 위에 공포가 올라갑니다.

페론 가족은 두려움에 빠지면서 서로에게 날카로워지고, 믿음을 잃을 뻔도 합니다. 하지만 동시에 그 두려움 때문에 서로를 더 의지하게 됩니다.

그리고 이 가족을 도와주는 워렌 부부의 서사 역시 단순한 퇴마사로 끝나지 않습니다.

에드는 믿음직한 남편이자 전문가이지만, 때로는 한계에 부딪칩니다. 로레인은 영적 능력을 가졌지만, 그 능력은 그녀에게도 고통을 줍니다.

그들이 귀신을 쫓는 이야기가 아니라, 자신이 믿는 것을 지키기 위해 싸우는 이야기가 중심에 있습니다.

이 덕분에 컨저링은 공포영화임에도 불구하고 감정적인 울림이 있습니다. 단순히 무서운 장면으로 끝나는 것이 아니라, 사람의 이야기로 마무리되기 때문에 더 진하게 남죠.

여름밤, 이 영화가 특별히 더 무서운 이유

공포영화를 여름에 본다는 건 이제 하나의 공식처럼 되었죠. 하지만 《컨저링》은 단순히 시원하게 무서운 영화를 넘어, 계절과 밀착된 감각적 경험을 제공합니다.

여름밤은 고요합니다. 창문을 열어둔 방 안에는 바람 소리 외엔 아무 것도 들리지 않죠. 조용한 어둠 속에서 작은 소리 하나에 반응하게 되고, 평소 신경 쓰지 않던 그림자에도 시선이 갑니다.

바로 이 감각은 영화 속 장면과 이어집니다. 영화는 귀신을 강하게 보여주지 않아요. 대신 보일 듯 말 듯한 기운을 계속해서 쌓아갑니다.

그리고 우리는 어느 순간 영화 속 인물처럼, 현실 속에서도 무언가를 ‘느끼기’ 시작하죠.

그렇기 때문에 여름에 컨저링을 보면 단순히 영화를 ‘보는 것’을 넘어 공포를 몸으로 체험하게 되는 느낌을 받게 됩니다.

사운드, 카메라, 조명… 모든 것이 공포의 언어가 된다

이 영화에서 빼놓을 수 없는 건 연출의 정교함입니다. 제임스 완 감독은 단순한 ‘호러’가 아니라, 미니멀한 공포 연출의 교과서를 보여줍니다.

사운드는 거의 없다시피 한데, 침묵이 오히려 소리보다 강렬합니다. 작은 발소리, 오래된 나무가 삐걱거리는 소리, 멀리서 들리는 숨소리. 이런 소리들이 끊임없이 배경을 채우며 심장을 쥐어짜는 긴장감을 만듭니다.

조명은 밝지도 어둡지도 않은 애매한 톤을 유지하며, 관객으로 하여금 화면 속 어둠을 계속 응시하게 만듭니다. 그 어둠 속에 뭔가 있을 것 같은 불안이 계속해서 감각을 건드리죠.

카메라는 한 장면을 오래 담습니다. 빠른 전환이나 흔들림 없이 정적인 구도를 유지함으로써 관객이 화면 속을 직접 ‘감시’하게 만듭니다. 그로 인해 우리는 단순한 관람자가 아닌, 영화 속 공간의 일부가 되어버리죠.

결론: 귀신보다 무서운 건, 나 자신이 느끼는 ‘그 느낌’

《컨저링》이 오랫동안 회자되는 이유는 단순히 무서워서가 아닙니다.

이 영화는 공포의 정체를 보여주는 대신, 그 느낌 자체를 만들어내는 영화이기 때문입니다.

사람은 보지 못하는 것에 가장 큰 불안을 느낍니다.

컨저링은 이 본능을 정확히 이해하고, 그 위에 서사를 얹고, 인물을 얹고, 리듬을 얹습니다.

그래서 이 영화는 귀신을 보는 영화가 아니라,

“귀신이 있을지도 모른다는 그 공기를 온몸으로 느끼는 영화”가 됩니다.

컨저링은 당신에게 묻지 않습니다. “이걸 믿냐고.”

그 대신 이렇게 속삭입니다. “믿지 않아도 괜찮아. 하지만 느껴졌다면, 이미 시작된 거야.”

그리고 그 순간, 당신은 더 이상 관객이 아니라, 그 집 안에 있는 또 다른 사람이 되어버립니다.